Der Schichtarbeiter.

Baum im Zimmer. Junya Ishigami holt mit seiner Architektur die Natur nach Drinnen.

Der japanische Architekt Junya Ishigami ist ein Meister der atmosphärischen Inszenierung. Mit seinen Häusern holt er die außenliegende Natur Schicht für Schicht in den Innenraum – oder integriert sie als Readymade in die Konstruktion.

Interview: Wojciech Czaja

Wie würden Sie die Aussicht aus Ihrem Büro beschreiben?

Ishigami: Das ist eine sehr unschöne Einstiegsfrage! Wir haben nämlich keine Fenster, kein Tageslicht, keine Aussicht. Unser Büro befindet sich im Keller, in einer ehemaligen Diskothek im Stadtviertel Roppongi in Tokio.

Klingt düster. Wie kam es dazu?

Als ich 2004 mein Büro gegründet habe, hatte ich zwei Möglichkeiten: entweder klein mit Aussicht oder groß ohne Aussicht. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Das Büro jetzt hat 400 Quadratmeter und bietet ausreichend Platz zum Arbeiten, vor allem für die Modelle. Viele unserer Projekte entstehen in einer dreidimensionalen Miniaturabbildung der Wirklichkeit.

Mit Ihrer Architektur feiern Sie das Tageslicht, spielen mit Blickachsen und inszenieren die Natur im Innenraum. Ist das nicht ein krasser Widerspruch zu dem Ort, an dem all diese Projekte geboren werden?

Als Architekt hat man viel Fantasie und atmosphärisches Vorstellungsvermögen. Aber Sie haben recht. Die Bürosituation könnte besser sein. Doch ich tröste mich: Aus meiner Wohnung blicke ich auf ein kleines Wohnhaus mit viel Grün rundherum.

So richtig japanisch also.

Ja, fast wie in einem Shintō-Schrein mitten in der Stadt.

In Japan haben Blickbeziehungen zwischen Innen- und Außenraum schon immer eine große Rolle gespielt – in Häusern, in Tempeln, in Gartenanlagen. Woher kommt diese Tradition?

In der japanischen Architekturgeschichte gab es das klassische Fenster, wie man es in der westlichen Welt kennt, ursprünglich gar nicht. Das traditionelle Haus besteht aus einer tragenden Konstruktion und ausfüllenden Elementen, die mal fix und mal beweglich, die mal solide und mal durchsichtig oder zumindest durchscheinend sind. Meist sind die Räume untereinander durch Schiebetüren mit gespanntem Reispapier abgetrennt. Man kann die Elemente je nach Belieben verschieben und auf diese Weise nicht nur die Raumgrößen und Raumfunktionen verändern, sondern auch die Offenheit und Intimität der einzelnen Zimmer steuern. Es ist ein dynamisches Spiel mit Licht und Raum.

Auch die Fassaden sind ähnlich flexibel gestaltet …

Genau, statt herkömmlicher Fenster und Türen gibt es im Fassadenbereich mehrere Schichten von beweglichen und unterschiedlich transluzenten Häuten, mit denen sich unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen lassen – von hell bis dunkel. Am raffiniertesten finde ich die Inszenierung mit sanft ineinanderfließenden Übergängen an der Schnittstelle zwischen Licht und Schatten. Das ist eine der großen Besonderheiten unserer historischen Tempel- und Gartenanlagen.

Haben Sie ein Lieblingsobjekt aus der frühen Zeit?

Am liebsten mag ich den Ise-Schrein in der Präfektur Mie. Das ist eine der ältesten Gartenanlagen in Japan, die heute aus sowohl alten als auch neuen Schreinen besteht. Das Schichtenspiel beschränkt sich hier bei weitem nicht auf die Fassade, das ist allen Bauten gemeinsam. Jeder einzelne Baum, die vielen Äste, die Zweige, die Blätter, die sich als Schattenbild auf dem Reispapier abbilden, tragen eine weitere Dimension zum Raumempfinden bei. Ich finde die Art und Weise, wie die Natur in die Architektur hineinwirkt, zutiefst faszinierend.

Interview: Wojciech Czaja

Wie würden Sie die Aussicht aus Ihrem Büro beschreiben?

Ishigami: Das ist eine sehr unschöne Einstiegsfrage! Wir haben nämlich keine Fenster, kein Tageslicht, keine Aussicht. Unser Büro befindet sich im Keller, in einer ehemaligen Diskothek im Stadtviertel Roppongi in Tokio.

Klingt düster. Wie kam es dazu?

Als ich 2004 mein Büro gegründet habe, hatte ich zwei Möglichkeiten: entweder klein mit Aussicht oder groß ohne Aussicht. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Das Büro jetzt hat 400 Quadratmeter und bietet ausreichend Platz zum Arbeiten, vor allem für die Modelle. Viele unserer Projekte entstehen in einer dreidimensionalen Miniaturabbildung der Wirklichkeit.

Mit Ihrer Architektur feiern Sie das Tageslicht, spielen mit Blickachsen und inszenieren die Natur im Innenraum. Ist das nicht ein krasser Widerspruch zu dem Ort, an dem all diese Projekte geboren werden?

Als Architekt hat man viel Fantasie und atmosphärisches Vorstellungsvermögen. Aber Sie haben recht. Die Bürosituation könnte besser sein. Doch ich tröste mich: Aus meiner Wohnung blicke ich auf ein kleines Wohnhaus mit viel Grün rundherum.

So richtig japanisch also.

Ja, fast wie in einem Shintō-Schrein mitten in der Stadt.

In Japan haben Blickbeziehungen zwischen Innen- und Außenraum schon immer eine große Rolle gespielt – in Häusern, in Tempeln, in Gartenanlagen. Woher kommt diese Tradition?

In der japanischen Architekturgeschichte gab es das klassische Fenster, wie man es in der westlichen Welt kennt, ursprünglich gar nicht. Das traditionelle Haus besteht aus einer tragenden Konstruktion und ausfüllenden Elementen, die mal fix und mal beweglich, die mal solide und mal durchsichtig oder zumindest durchscheinend sind. Meist sind die Räume untereinander durch Schiebetüren mit gespanntem Reispapier abgetrennt. Man kann die Elemente je nach Belieben verschieben und auf diese Weise nicht nur die Raumgrößen und Raumfunktionen verändern, sondern auch die Offenheit und Intimität der einzelnen Zimmer steuern. Es ist ein dynamisches Spiel mit Licht und Raum.

Auch die Fassaden sind ähnlich flexibel gestaltet …

Genau, statt herkömmlicher Fenster und Türen gibt es im Fassadenbereich mehrere Schichten von beweglichen und unterschiedlich transluzenten Häuten, mit denen sich unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen lassen – von hell bis dunkel. Am raffiniertesten finde ich die Inszenierung mit sanft ineinanderfließenden Übergängen an der Schnittstelle zwischen Licht und Schatten. Das ist eine der großen Besonderheiten unserer historischen Tempel- und Gartenanlagen.

Haben Sie ein Lieblingsobjekt aus der frühen Zeit?

Am liebsten mag ich den Ise-Schrein in der Präfektur Mie. Das ist eine der ältesten Gartenanlagen in Japan, die heute aus sowohl alten als auch neuen Schreinen besteht. Das Schichtenspiel beschränkt sich hier bei weitem nicht auf die Fassade, das ist allen Bauten gemeinsam. Jeder einzelne Baum, die vielen Äste, die Zweige, die Blätter, die sich als Schattenbild auf dem Reispapier abbilden, tragen eine weitere Dimension zum Raumempfinden bei. Ich finde die Art und Weise, wie die Natur in die Architektur hineinwirkt, zutiefst faszinierend.

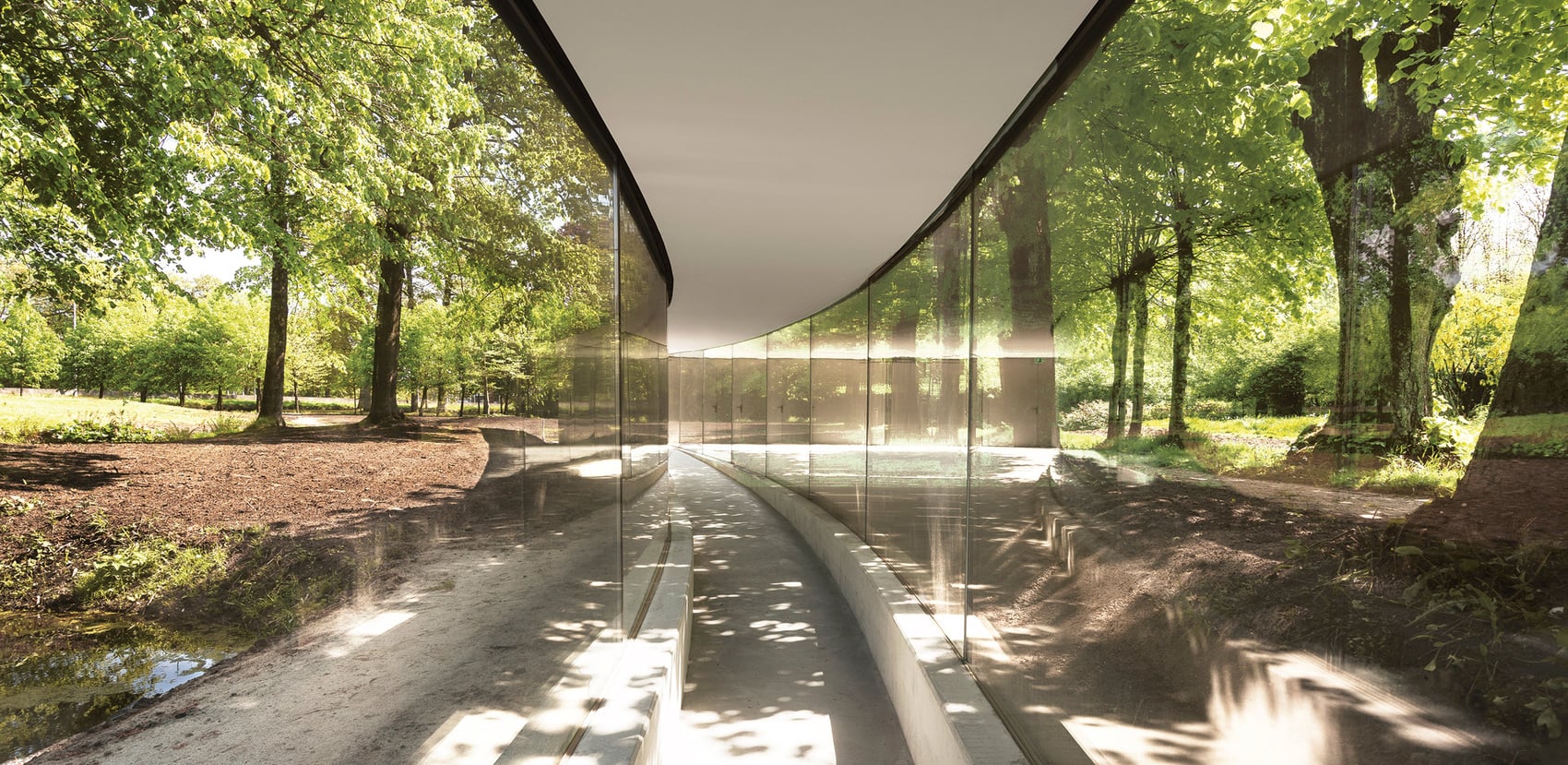

Verschmilzt mit der Landschaft: Besucherzentrum (2017) im niederländischen Park Groot Vijversburg.

Würden Sie die umgebende Natur als Teil der japanischen Architektur bezeichnen?

Auf jeden Fall! Architektur und Natur gehen nahtlos ineinander über, sie verzahnen sich und werden eins. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Die Natur ist in Japan nicht nur Umgebung, sie ist ein immaterielles Baumaterial, ohne das japanische Architektur nicht denkbar ist.

Findet man diese historische Auffassung von Natur als architektonischem Baustoff auch heute noch?

Immer seltener. Leider! Anstelle der vielschichtigen Fassaden mit ihren aufgebrochenen, verschwommenen, ineinander fließenden Grenzen tritt eine Architektur der starren Rahmungen und ohne jegliches dynamisches Gestaltungsmittel zwischen innen und außen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde diese Bauweise reizvoll und oft auch ebenso hochwertig gestaltet – aber mit der historischen, sich ständig verändernden Vielschichtigkeit hat das nicht mehr viel zu tun.

Woher kommt diese neue starre Architektur?

Es gibt einen ganz einfachen Grund, und der heißt Flächeneffizienz. Vielschichtige Fassaden mit verschiedenen Layern brauchen erstens eine gewisse Tiefe und zweitens eine gewisse Größe des Raumes, damit diese ästhetische Inszenierung bewusst wahrnehmbar wird. In Zeiten wachsender Bevölkerungszahlen und steigender Immobilienpreise ist Fläche ein teures Gut, und so wird es immer schwieriger, großzügig zu denken. Wir müssen uns mit effizienteren Lösungen begnügen.

Ihre Reaktion auf diese Effizienz?

Ich versuche, mir eine Großzügigkeit des Denkens und des kritischen Hinterfragens zu bewahren. Meine Herangehensweise hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher habe ich mich bemüht, die Natur, den Außenraum gezielt ins Innere des Hauses zu holen – mit Fenstern, mit Maueröffnungen, mit bewusst gesetzten Blickachsen. Doch das geht oft nicht mehr, denn viele Lebensräume haben gar keinen Kontakt zur Natur, ja nicht einmal zur umgebenden Stadt. Mein Büro ist das beste Beispiel dafür. Daher habe ich angefangen, die Natur in den Innenräumen zu inszenieren und so eine gewisse Außenatmosphäre zu schaffen.

Wie machen Sie das?

Einerseits, indem ich Grün, also lebendige, organische Materie, in meine Architektur einbeziehe. Im „House with Plants“ für eine Tokioter Jungfamilie habe ich mitten im Wohnzimmer Erdschollen errichtet und darauf einen Waldboden mit Büschen und Bäumen geschaffen. Andererseits, indem ich mich der anorganischen Bausteine aus der Natur bediene und diese nachstelle oder als architektonische Readymades verwende.

Das müssen Sie bitte erklären!

In Dari, im Südwesten von China, plane ich gerade ein zusammenhängendes Ensemble aus acht Wochenendhäusern mit einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern. Die Natur in dieser wirklich beeindruckenden Landschaft besteht aus großen runden Steinen, aus rund drei bis vier Meter hohen Findlingen, die im Wald herumstehen. Diese Findlinge nutze ich zum Beispiel als Stützen und Pfeiler für ein darüber schwebendes Betondach. Die Steine werden nicht versetzt und auch nicht bearbeitet, sondern einfach so verwendet, wie wir sie vorgefunden haben. Rundherum wird das Gebäude dann nur noch verglast. Das war’s.

Ist Glas ein wichtiges Baumaterial für Sie?

Ja, ich verwende sehr viel Glas, denn es hat viele Vorteile, die andere Baustoffe nicht haben. Glas ist aber nicht wichtiger als Holz, als Ziegel, als Stahl oder als Beton. Es ist einfach nur anders.

Überaus archaisch ist auch ein Restaurant, das Sie gerade in Yamaguchi errichten.

Ja, das ist ein kleines französisches Restaurant, das ein wenig die Anmutung eines künstlich geschaffenen Höhlensystems hat. Ich habe von den Bauarbeitern direkt am Grundstück Löcher ausgraben lassen, die wir mit Bewehrungskörben gefüllt und anschließend mit Beton ausgegossen haben. Auf diese Weise haben wir die Erde als Schalung genutzt. Am Ende wurde das darunter und daneben befindliche Erdreich entfernt und die gesamte Konstruktion rundum verglast. Ich mag dieses Projekt sehr, weil hier die unterirdische Natur als betonierter Positivabdruck weiterlebt. In der Betonoberfläche ist noch deutlich die Struktur der Erde zu sehen.

Was sagen die Bauherren zu diesen ungewöhnlichen Ansätzen?

Ich hoffe, sie lieben sie! Ich denke, wir müssen unser Verständnis von Architektur permanent weiterentwickeln, denn die Städte verändern sich – und mit ihnen die Lebensumstände und gestalterischen Möglichkeiten. Je mehr die Natur zurückgedrängt wird, desto mehr müssen wir darauf achten, eine gewisse natürliche Atmosphäre zu schaffen. Dafür stehe ich mit meiner Architektur.

Viele Architekten – vor allem in Japan – reagieren auf diese veränderten Umstände mit maximaler Transparenz. Das Resultat sind oftmals komplett verglaste Gebäude, wie etwa das Haus Na von Sou Fujimoto.

Ein tolles Haus! Das sind spannende Ansätze, die mit der kompletten Auflösung der Grenzen zwischen innen und außen, zwischen Privatheit und Öffentlichkeit arbeiten. Mir persönlich ist dieses Konzept aber zu hart. Ich bevorzuge einen weichen, vielschichtigen Übergang, wie wir ihn aus unserer Architekturgeschichte kennen. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt Reispapierwände einsetzen müssen. Wir können auch mit Licht, mit Raumtiefe, mit bewusst inszenierten Blicken und Schattenbildern arbeiten …

… oder eben mit unterirdischen Höhlen.

Sie sagen es! Der wichtigste Baustein in der Architektur und Stadtplanung ist Vielfalt. Wir leben in einem Jahrhundert der Dichte. Die Städte werden immer größer und immer dichter besiedelt. Unsere Aufgabe ist es, mit dieser Entwicklung intelligent umzugehen. Es gibt so viele verschiedene Konzepte dafür. Ich konzentriere mich auf meine.

Der Architekt als Gestalter – nicht nur von Häusern, sondern vor allem von Gesellschaft?

Ich will mit meiner Art von Architektur wenigstens minimal zu einer Verbesserung und Bereicherung der Welt beitragen. Ich will mit meinen Projekten eine kleine Welt in der großen erschaffen. Ich will die Welt vergrößern.

Junya Ishigami, geboren 1974 in der Präfektur Kanagawa. Er studierte Architektur an der Tokyo National University of Fine Arts and Music. Von 2000 bis 2004 arbeitete er für das Architekturbüro SANAA. 2004 gründete er sein eigenes Büro junya.ishigami+associates. 2008 und 2010 nahm er an der Architekturbiennale in Venedig teil und wurde für seinen Beitrag mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Seit 2010 ist er Associate Professor an der Tohoku University in Japan und seit 2014 Gastkritiker an der Harvard Graduate School of Design in Cambrigde, USA.

Auf jeden Fall! Architektur und Natur gehen nahtlos ineinander über, sie verzahnen sich und werden eins. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Die Natur ist in Japan nicht nur Umgebung, sie ist ein immaterielles Baumaterial, ohne das japanische Architektur nicht denkbar ist.

Findet man diese historische Auffassung von Natur als architektonischem Baustoff auch heute noch?

Immer seltener. Leider! Anstelle der vielschichtigen Fassaden mit ihren aufgebrochenen, verschwommenen, ineinander fließenden Grenzen tritt eine Architektur der starren Rahmungen und ohne jegliches dynamisches Gestaltungsmittel zwischen innen und außen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde diese Bauweise reizvoll und oft auch ebenso hochwertig gestaltet – aber mit der historischen, sich ständig verändernden Vielschichtigkeit hat das nicht mehr viel zu tun.

Woher kommt diese neue starre Architektur?

Es gibt einen ganz einfachen Grund, und der heißt Flächeneffizienz. Vielschichtige Fassaden mit verschiedenen Layern brauchen erstens eine gewisse Tiefe und zweitens eine gewisse Größe des Raumes, damit diese ästhetische Inszenierung bewusst wahrnehmbar wird. In Zeiten wachsender Bevölkerungszahlen und steigender Immobilienpreise ist Fläche ein teures Gut, und so wird es immer schwieriger, großzügig zu denken. Wir müssen uns mit effizienteren Lösungen begnügen.

Ihre Reaktion auf diese Effizienz?

Ich versuche, mir eine Großzügigkeit des Denkens und des kritischen Hinterfragens zu bewahren. Meine Herangehensweise hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher habe ich mich bemüht, die Natur, den Außenraum gezielt ins Innere des Hauses zu holen – mit Fenstern, mit Maueröffnungen, mit bewusst gesetzten Blickachsen. Doch das geht oft nicht mehr, denn viele Lebensräume haben gar keinen Kontakt zur Natur, ja nicht einmal zur umgebenden Stadt. Mein Büro ist das beste Beispiel dafür. Daher habe ich angefangen, die Natur in den Innenräumen zu inszenieren und so eine gewisse Außenatmosphäre zu schaffen.

Wie machen Sie das?

Einerseits, indem ich Grün, also lebendige, organische Materie, in meine Architektur einbeziehe. Im „House with Plants“ für eine Tokioter Jungfamilie habe ich mitten im Wohnzimmer Erdschollen errichtet und darauf einen Waldboden mit Büschen und Bäumen geschaffen. Andererseits, indem ich mich der anorganischen Bausteine aus der Natur bediene und diese nachstelle oder als architektonische Readymades verwende.

Das müssen Sie bitte erklären!

In Dari, im Südwesten von China, plane ich gerade ein zusammenhängendes Ensemble aus acht Wochenendhäusern mit einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern. Die Natur in dieser wirklich beeindruckenden Landschaft besteht aus großen runden Steinen, aus rund drei bis vier Meter hohen Findlingen, die im Wald herumstehen. Diese Findlinge nutze ich zum Beispiel als Stützen und Pfeiler für ein darüber schwebendes Betondach. Die Steine werden nicht versetzt und auch nicht bearbeitet, sondern einfach so verwendet, wie wir sie vorgefunden haben. Rundherum wird das Gebäude dann nur noch verglast. Das war’s.

Ist Glas ein wichtiges Baumaterial für Sie?

Ja, ich verwende sehr viel Glas, denn es hat viele Vorteile, die andere Baustoffe nicht haben. Glas ist aber nicht wichtiger als Holz, als Ziegel, als Stahl oder als Beton. Es ist einfach nur anders.

Überaus archaisch ist auch ein Restaurant, das Sie gerade in Yamaguchi errichten.

Ja, das ist ein kleines französisches Restaurant, das ein wenig die Anmutung eines künstlich geschaffenen Höhlensystems hat. Ich habe von den Bauarbeitern direkt am Grundstück Löcher ausgraben lassen, die wir mit Bewehrungskörben gefüllt und anschließend mit Beton ausgegossen haben. Auf diese Weise haben wir die Erde als Schalung genutzt. Am Ende wurde das darunter und daneben befindliche Erdreich entfernt und die gesamte Konstruktion rundum verglast. Ich mag dieses Projekt sehr, weil hier die unterirdische Natur als betonierter Positivabdruck weiterlebt. In der Betonoberfläche ist noch deutlich die Struktur der Erde zu sehen.

Was sagen die Bauherren zu diesen ungewöhnlichen Ansätzen?

Ich hoffe, sie lieben sie! Ich denke, wir müssen unser Verständnis von Architektur permanent weiterentwickeln, denn die Städte verändern sich – und mit ihnen die Lebensumstände und gestalterischen Möglichkeiten. Je mehr die Natur zurückgedrängt wird, desto mehr müssen wir darauf achten, eine gewisse natürliche Atmosphäre zu schaffen. Dafür stehe ich mit meiner Architektur.

Viele Architekten – vor allem in Japan – reagieren auf diese veränderten Umstände mit maximaler Transparenz. Das Resultat sind oftmals komplett verglaste Gebäude, wie etwa das Haus Na von Sou Fujimoto.

Ein tolles Haus! Das sind spannende Ansätze, die mit der kompletten Auflösung der Grenzen zwischen innen und außen, zwischen Privatheit und Öffentlichkeit arbeiten. Mir persönlich ist dieses Konzept aber zu hart. Ich bevorzuge einen weichen, vielschichtigen Übergang, wie wir ihn aus unserer Architekturgeschichte kennen. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt Reispapierwände einsetzen müssen. Wir können auch mit Licht, mit Raumtiefe, mit bewusst inszenierten Blicken und Schattenbildern arbeiten …

… oder eben mit unterirdischen Höhlen.

Sie sagen es! Der wichtigste Baustein in der Architektur und Stadtplanung ist Vielfalt. Wir leben in einem Jahrhundert der Dichte. Die Städte werden immer größer und immer dichter besiedelt. Unsere Aufgabe ist es, mit dieser Entwicklung intelligent umzugehen. Es gibt so viele verschiedene Konzepte dafür. Ich konzentriere mich auf meine.

Der Architekt als Gestalter – nicht nur von Häusern, sondern vor allem von Gesellschaft?

Ich will mit meiner Art von Architektur wenigstens minimal zu einer Verbesserung und Bereicherung der Welt beitragen. Ich will mit meinen Projekten eine kleine Welt in der großen erschaffen. Ich will die Welt vergrößern.

Junya Ishigami, geboren 1974 in der Präfektur Kanagawa. Er studierte Architektur an der Tokyo National University of Fine Arts and Music. Von 2000 bis 2004 arbeitete er für das Architekturbüro SANAA. 2004 gründete er sein eigenes Büro junya.ishigami+associates. 2008 und 2010 nahm er an der Architekturbiennale in Venedig teil und wurde für seinen Beitrag mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Seit 2010 ist er Associate Professor an der Tohoku University in Japan und seit 2014 Gastkritiker an der Harvard Graduate School of Design in Cambrigde, USA.

Auch ohne Fenster kreativ: Junya Ishigami in seinem 2004 gegründeten Studio im Keller einer ehemaligen Diskothek in Tokio.

Klare Strukturen: Modell für das „Home for the Elderly“ für die japanische Stadt Tohoku.

Unter der Erde: das höhlenartige Restaurant und Wohnhaus in Yamaguchi.

Vorbild Natur: Das Dach des Kanagawa Institute of Technology (2008) ruht auf 305 Säulen, die alle eine leicht unterschiedliche Ausrichtung haben – wie Bäume in einem Wald.

Das Draußen im Drinnen: In Ishigamis „House with Plants“ in Tokio (2012) wachsen Bäume.

Noch nicht genug?

Mehr Interessantes zum Lesen gibt’s hier.